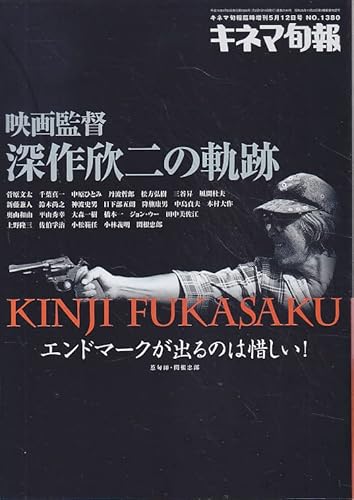

『仁義なき戦い』シリーズや『県警対組織暴力』(1975)などで知られた深作欣二監督は、新藤兼人脚本で2本の映画を撮っている。

その『軍旗はためく下に』(1972)と『おもちゃ』(1999)は深作の多彩な作品歴の中ではマイナーとも言えるタイトルだが、筆者には強い印象が残った。深作と新藤は互いについて面白い証言を遺している(最近、深作や新藤のインタビューを読み返していたら目についた)。

新藤は深作よりも18歳年長だけれども、2003年に深作が先に逝く。その際に『仁義なき戦い』(1973)を称揚して、想い出をつづった追悼文を寄せた。

「『軍旗はためく下に』は結城昌治の原作権を監督自身が買いとったものだ。そのシナリオを依頼された。監督が原作を買いとったりするだろうか。その熱意にわたしはおどろいた。シナリオの出来はよかったのか、どうだったのだろう。出来上がった映画はおどろくほどの出来上がりだった」(『映画監督 深作欣二の軌跡』〈キネマ旬報社〉)

『軍旗』にいたく感銘を受けた筆者は、やはり新藤も「出来上がった映画」に満足していたのだと思った。だが本音は違っていたようで、2006年に刊行された『作劇術』(岩波書店)のインタビューでは辛口の感想を述べる。

「僕のシナリオが多少気に入らないところがあって、誰か別の人が、介添えしたみたいだけど、出来上がった映画を見たら、やはり僕のシナリオなんです。

しかし映画の表現的にいえば、深作には抜きがたい東映のアイデンティティというかカラーがあります。活劇や暴力映画を撮ってきているからパッパッパッパッという感じがあってね。たとえば『仁義なき戦い』(一九七三)。あれ、梅宮辰夫がおもちゃ屋に入っていってやられるけど、『ゴッドファーザー』によく似ているじゃないですか。暴力映画というのは、ああいう斬り方とか刺し方とか、そのシチュエーションの作り方で違ってくるんだけど、そこが主になっているんです。どこでもその方法論が抜けない。『軍旗はためく下に』には軍隊の友情というか、一つの敵に向かって命がけになる中で、団結していくというようなところが、欠けていると思いますね。戦争を通しての繋がりみたいなものが出てくるんですよ。そういう面がちょっとないなという感じがしました」(『作劇術』)

一方、深作も『映画監督 深作欣二』(ワイズ出版)のインタビュー(聞き手:山根貞男)にて『軍旗はためく下に』の経緯を回想する。

「最後は上官殺害。その上官殺害ということをやりたかったわけで。それまでの戦争映画は庶民=被害者という図式ですからね。原作でも、上官殺害は指導者たちのでっち上げで、捕虜虐殺を隠蔽するための人身御供という話になってるんです。上官殺害は無実の罪だと。しかし無実の罪じゃなあ、と(笑)。人殺しにまで追い込まれるから戦争ってのはヤバイんだという話を、こっちはやりたかった」(『映画監督 深作欣二』)

脚色は「いろんな方のところを回った」末に、新藤に白羽の矢が立った。

「(深作:)新藤さんは、うーん、これはこうだ、と言いながら、何のことはない、最初に書いたのはセックスなんですよね。閉ざされたセックス。つまり兵隊たちがニューギニアで現地の女のとこへ頬っかむりして夜這いにいく(笑)。

——エエッ! 原作にないでしょう。

深作:ないですよ。頬っかむりの夜這いってのは面白いと思ったけれど、いくら何でもそれはねえだろうと(笑)。新藤さんの『本能』(66)という映画があったけど、本能を理屈でやってもかなわないし、説得性もなかったもんですから、「すいません、ちょっと預からせてください。その間にちょっとこっちで考えてることを書いて、箇条書きにして持ってきますから」と。こっちでホンを書くとは言えませんからね。

それでまた長田紀生を引っ張り込んで、もうそのときまでにかなり、ああでもない、こうでもないをやってましたし、テーマは出来上がってましたから、ホンを書き上げて新藤さんのところへ持って行ったら、「約束と違う。こういう話を私は聞いていません」(笑)。で、「あのときは言えなかったけど、実際に私がやりたいのはこれなんで、つまり私はこういうことをやりたくて原作権を買ったんで、どうしても駄目だというなら仕方がありませんけれども、この線で何とかもう一度考えてください」。ブーッと渋い顔をしてましたね。

(中略)

——むしろ食欲の話だったのを性欲の話にするとは、いかにも新藤兼人らしい。

深作:一貫してるんですよ。しかし原作の映画化権を握ってるのはこっちだから強い。まあ、新藤さんのあの部分、才能と筋肉の油っぽいところは、こっちも欲しいなと思う」(『映画監督 深作欣二』)(つづく)