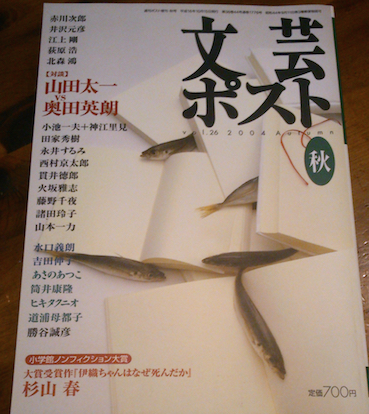

以下に引用する対談は、2004年に行われた脚本家・山田太一先生と、山田先生を敬愛する作家の奥田英朗氏による(「文芸ポスト」Vol.26〈小学館〉)。

奥田氏は『最悪』(講談社文庫)、『空中ブランコ』(文春文庫)、『オリンピックの身代金』(講談社文庫)などで知られる。2013年に刊行された『山田太一 テレビから聴こえたアフォリズム』(河出書房新社)にも寄稿されていた。

奥田 去年の春に『男たちの旅路』(NHK土曜ドラマ/第一部 七六年)が再放送されていて懐かしく見ていたら、「墓場の島」(第三部 第二話/七七年)で劇中、暗い歌を唄うシンガー役の根津甚八さんが「おれは本当はこんなに陰気くさい男じゃない」という台詞を言う。そのシーンを見て、あっ、この時代まだネクラという言葉がなかったのかと、「陰気くさい」という語感がかえって新鮮に感じられました。

山田 気がつくと言葉が死んでいますね。放送がずいぶん前ですから。

奥田 一九七七年です。“ネクラ” という、水をも弾くような身もふたもない言葉は、八三年ごろ一気に普及したと思います。八一年に『なんとなく、クリスタル(田中康夫著)』がベストセラーになったあたりを境に「暗いものはよくない」という風潮になってしまったのではないでしょうか。そういうことを山田さんもドラマをつくりながら感じられましたか?

山田 ええ。それまではどこか陰のある男や社会正義について一家言あるような男がモテていた。でも「笑っていいとも」(八二年〜)が始まったあたりから、そんなに不満ばかり言わなくても日常生活は結構幸せじゃないかとだれもが思い始めて、笑ってもいいじゃないかというムードに変わってきた。やっぱり八〇年代の初めかな。その転換は私も感じました。

奥田 その頃から人間のコンプレックスや孤独が描かれなくなっていったと思うんです。あっけらかんとした明るさというのもどこか神経症的なんですよね。実はみな陰では無理してテンションを高めていたり。

山田 明るさばかり見ようとしてる。そうそう。

奥田 ついていけない人だっていると思うんです。

山田 そうですよ。本当はみんな、半身でしか明るさについていけてない。

奥田 僕なんかまるでついていけませんでした(笑)。

山田 避けているためにかえって、暗いものがより得体の知れないものに変容してきていませんか。作家は暗さを手ばなせませんね。だいたい、暗いとか何か具合の悪いものを個人のレベルで持っていなければ、物を書こうとは思わないんじゃないかな。どう持っているのかというのは様々で、心理的、肉体的、また社会的な場合もあるでしょうけれど。

奥田 そうなんですよね。でも実際に今の小説やドラマが暗さに正面から向き合ったり、暗さをすくい上げているとは思えないんです。

山田 そうですね。業界が売れ筋と思っている物語と読者の現実にずれができている。

E・M・フォスターという作家が「何か言いたいやつは、どこか具合が悪いんだ」と書いています。それが物を書く前提だと思うんですが。

(中略)

山田 笑いには物事を相対化する作用がありますね。今、小説やドラマ界は純愛ブームに沸いていますが、あれは笑いとは正反対のところがある。純愛の世界に相対化する視点なんてものが入り込むと読者は冷めちゃうから、書き手は笑いに踏み込めませんね。

奥田 なるほど。そうですね。

山田 奥田さんの『空中ブランコ』という作品の仕組みは非常にうまいですね。それぞれ違った悩みを抱えた主人公たちを、破天荒な精神科医が相対化する。その相対化が読者の意表をついて、患者と一緒に楽になっていく。

奥田 僕の作品の路線はシリアスとユーモアの二つがあって、『空中ブランコ』はユーモア小説でしたが、シリアスの方は山田さんの真似ばっかりしています。だから大山さんも声をかけてくれた。 (引用者註:奥田氏は、『空中ブランコ』のテレビ化の際に、山田先生と多数の作品で組んだ演出家・プロデューサーの大山勝美氏〈2014年逝去〉と会談したという。)

山田 いえいえ、私は実のところ喜劇に憧れています。映画ならウディ・アレンやビリー・ワイルダーなんかが好きだし、小説もアメリカの、リング・ラードナーとかデイモン・ラニアンなどの作品は、邦訳されたものはだいたいみんな読んでますね。自分自身が書かなくても、喜劇を読むのは大好きです。

奥田 大山さんが「テーマを描くな、ディテールを描け」ということを実践したのが山田さんだと言ってらしたんですが、実際そのようなことは意識してらしたんですか。

山田 とても言葉通りにはいきませんが、筋立てやテーマを前面に押し出して物を書こうとすると、はみ出すものがどうしても減ってしまうでしょう。さっき挙げたリング・ラードナーは短編の名手なんですが、物語の書き出しはテーマを離れて頭に浮かんだ会話から始めろ、と言うんです。「筋ともテーマとも関係のない、始末に負えない会話が最初にあることで、全体が深まり、ふくらむ」という話が興味深くて、今も実践に応用しています。

奥田 会話ですか。なるほど。山田さんのドラマの要素の中で、会話が、殊に本筋と離れているものが僕は何より好きなんです。例えば思い出すのが『真夜中の匂い』(フジ 金曜劇場/八四年)で、娘三人がいる居酒屋に林隆三さんがやってきて、居合わせた老人に席を一つ隣に移ってくれと頼むと、老人は「何言ってんだい。これから引っかけようとしてる男に何で協力なんかできるんだ」ってかんしゃく起こす。山田さんのドラマの特徴ですが、よく第三者の大人が出てきて若者に冷水を浴びせる。

山田 それ、ありますね(笑)

奥田 『ふぞろいの林檎たちⅡ』(八五年)だったら、室田日出男さんの「水商売をなめるんじゃねえ」って台詞とか。

山田 触られたくらいで文句言うなっていう。あったあった。(つづく)