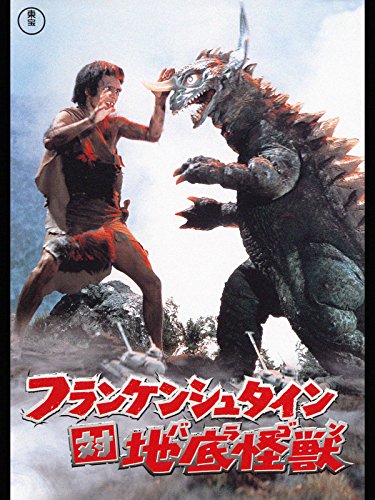

今年2014年はゴジラ60周年で、アメリカ版の公開も話題だが、そのゴジラシリーズと並行してかつて多数の怪獣映画が制作されてきた。その中の1本が『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』(1965)。

第二次大戦末期のドイツから秘密裏に日本へ運ばれた、フランケンシュタインの不死の心臓。だがその心臓の手術中に、広島に原爆が投下された。15年後、犬やウサギを殺す謎の浮浪児が広島に現れる。その浮浪児は次第に巨大化し、フランケンシュタイン(古畑弘二)と化した。一方、秋田の油田で怪獣バラゴンが出現する。

敗色の濃いドイツの研究所から始まり、直裁に原爆を描いたシーンにも少々ぎょっとなり、冒頭から惹きつけられる。『フランケンシュタイン対地底怪獣(バラゴン)』(以下、『フラバラ』)は、そんな不穏な空気が映画全般に漂う。日本の特撮映画としては珍しく日米合作で脚本は馬淵薫(原案はジェリー・ソウル)。フランケンシュタインは着ぐるみではなく生身の俳優さん(古畑弘二)が演じている。

5月に、『フラバラ』のリバイバル上映と助監督を務めた中野昭慶氏、背景画を担当した島倉二千六(ふちむ)氏、三池敏夫氏のトークショーが行われた。トークの司会は友井健人氏が務めている。

【『フラバラ』の特撮現場 (1)】

三池「1961年生まれですから4歳の年ですね。翌年の『サンダ対ガイラ』が初体験です。あれを5歳児に見せるかなって(笑)。それが刷り込みですよ。人型の化け物が人間を食っちゃうし。1966〜67年くらいの時期は(怪獣ブームで)ものすごく怪獣があふれる。

『フラバラ』は大学生になってから、九州での上映で見ました。

いま作り手側として見ると場面転換が速いなと。場所が次々移動するけど、短いシーンのためのセットが次々出てくる。贅沢だなと。馬とかイノシシもやれる限り特撮でやっちゃう(笑)」

防衛軍に向かって走ってくるイノシシやバラゴンに怯える馬は、ミニチェアが使われていて何だかかわいらしい。

フランケンシュタインは20メートル程度でばかでかいわけでもないという設定なので、特撮セットの建物などは必然的に大きく作られた。

中野「特撮セットは外側だけでなく中身もつくってる。大きいセットなので、使い回しもできないのに」

三池「団地は1回しか出てこない。それなのに全部セットをつくってるんですね。

琵琶湖の遊覧船、これもそれほど出番がないのに(笑)。フランケンシュタインはだんだん大きくなっていくから、これは5分の1かな? 一旦できあがったこれをプールに入れるのが大変ですよね。船のお芝居の部分もセットでしょ」

中野「森のセットはヒムロ杉。『ハワイ・マレー沖海戦』(1942)のころから使ってるって噂だよ。ヒムロ杉の中でも何とかヒムロ杉っていうのは大木みたいに見える。これは植林していて、大道具さんは植木屋さん。資源の無駄遣いはしてません(一同笑)。

当時は、ロケハンのときに写真を撮ってもすぐには現像できない(からその場で確認できない)。助監督が撮るんだけど「監督はここがいいかな」って考えて撮るのが大変」

三池「候補地は、最後まで行ってみてやっぱり最初のがいいとかいうこともある。だから全部撮っとかないと」

中野「本多猪四郎さんは自然派だから、大島とか御殿場が好き。監督の好みを予想する(自分は)優秀な助監督です。監督としてはダメだったけど(笑)。

監督のつぶやきも聞き漏らせない。「ありゃダメだ」とか。円谷(円谷英二)さんは「あそこはロング」とか声が小さい。助監督は耳が良くないと(笑)

逃げる人は(特撮の)円谷組が撮る。逃げる連中の荷物も面倒なんだよね。いま思うと、風呂敷とかあんなもの持ってかないね」

三池「(フランケンシュタイン役の)古畑弘二さんは危険度も高かったと思う。木は生木だから素手で持つときっと痛いだろうし、満身創痍ですね」

中野「リハーサルではござを敷いて、本番ではマットを敷いてる。こっちで指示しないと美術さんは判らないから、俳優に怪我させないというのも仕事。怪我したら助監督の責任だから。バラゴンは中島春雄ちゃんだけど、いまも元気なのはぼくのおかげ(一同笑)。

中島春ちゃんは地中に埋められて3、40分入ってる。地底怪獣だからね。彼は旧海軍出身だから水にも強い。普通の俳優さんはあんなに真剣にやらないのに、すごく真面目だよね」

三池「あんな荒々しい芝居なのに几帳面なんですね(笑)」(つづく)