【上野批評の特性 (2)】

上野「特に初期は悩みながら手さぐりしてるんですね。もうちょっと余裕があるときはAという映画が面白いと書いててBはくだらないみたいなところへ、横へずれるということがあるんです。ただ年をとるごとに少なくなってきている気がしますね」

山根「そうです。ぼくこれ(『黄昏映画館 わが日本映画誌』〈国書刊行会〉)を読んでずっとメモを取ってるんですけど、20~30年経ったあたりから少なくなってきます。最初は若気の至りみたいなのがあって、それがなくなって今度は映画そのものにもっと向かい合おうと。作品論が充実していくというと、前が充実していないみたいで変なのですが」

上野「後半をごらんになると(脱線がなくて)映画のことしか書いてないんですね。でもそれもつまんねえんじゃないかって気もしなくもない(笑)。その映画のことだけじゃなくて他のことにも触れる、そういう遊びをこちらにさせる映画が少なくなってきてるという感じも」

山根「遊びをさせない? 映画の幅が狭くなったのかな」

上野「最近の映画はちゃんとできてるんだけど、何かを誘うような余裕っていうか膨らみがない。こっちの衰えのせいなのかもしれないけど(笑)。昔の映画もみんなに野放図な面白さがあったわけでもないんですが。映画を支えてる場の問題とも関係してるのかもしれません」

山根「ロマンポルノが最後のプログラムピクチャーで80年代になるともうなくなって。量産される映画があったときは受け止める社会もあったけど、そういうのがなくなると映画もそれに合わせようとして変わっていくのかもしれません。つまんないなって感じが80年代にありました」

上野「撮影所がなくなって大作中心になって、それぞれの作品がばらばらになるわけですね。映画会社が連続してつくらないからばらばらになるのは当たり前ですけど。するとつくる側もこの1本でもしかしたら先はないかもしれない。この1本でばちばちにやるぞと。連続性が場として失われていって、人によっていろいろだから一概には言えないけど、せまっ苦しくなっているのかな」

山根「この本は監督の年齢順に並んでいて、古い監督でも文章自体は新しいのもあるけど、近年になっていく。上野さんが弾けて悪口も含めて愉しそうなのが、前半の80年代ぐらいまでに撮られた作品ですね。鈴木清順とか加藤泰とか大島渚とかそういう人の業績を論じているのは、愉しそうに書いていらっしゃる。

(ページ数が)いちばん多いのが鈴木清順で、2番目が阪本順治。3番目が大島渚。吉田喜重が多いかなと思っていたら大島さんのほうでした。たまたま収められた本数ですから上野さんが書かれたすべてではないかもしれませんが、この並びは面白いなと思いました」

上野「鈴木清順と加藤泰によって目を開かされた面はありますね。加藤さんに関しては山根さんたちのやられていた「加藤泰研究」もあったからそこに書く機会もあって。清順さんも書く場があった。そこから年齢が飛んで阪本順治で(デビュー作の)『どついたるねん』(1989)から見てたっていうのもあって、作品ごとに書く気にさせるというのもあるけど、たまたま機会もあった。

なまけもので、仕事はしてるんですけど(笑)依頼があって書くという。気に入ってる監督がいても、増村保造は大好きなんだけど増村についての文章はひとつだけで、お呼びがないとペンと持とうとしなかった。凸凹はあると思います。穴がいっぱい空いてるというか。

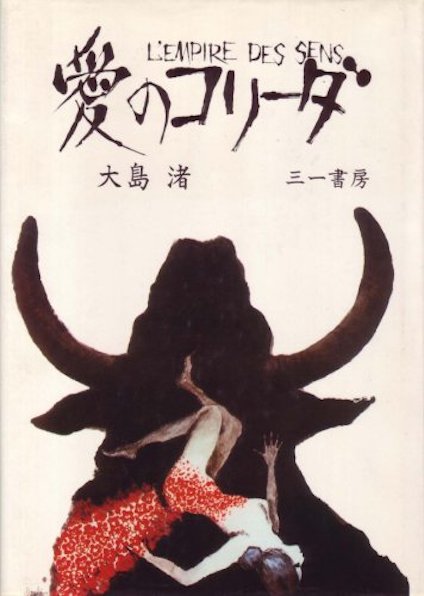

大島さんはDVDBOXの解説も書いたけど。やくざ映画全盛時代に大島さんはやくざ映画を撮らないんですかって訊かれて怒り狂ったと。そこで怒るのが大島渚だなって思いましたね。大島さんは『愛のコリーダ』(1976)の裁判があって、わいせつで何故悪いという大島さんたちのスタンスは正しい。ほぼ同時期の『四畳半襖の下張り』の裁判では芸術だからポルノじゃないと、チャタレー裁判以来の主張がつづいていてそんなのは何の意味もない。わいせつで何故悪い、そうでなきゃいけないぞって大島さんには応援も込めてですね。ところがあとで新聞を読んで気づいたんですが、その大島さんたちにしても、『愛のコリーダ』のシナリオ本が警視庁に押収されたときに(反論として)他の無名の本を例に挙げた。おれのこの本がわいせつなら他のこの本はいいのかって主張して、他の本は発禁になるわけですね。こっちが芸術でこっちはわいせつだって言ってるのと同じ轍を踏んじゃってる。最低ですって印象も書きました」(つづく)