長い年月を経たいま、三谷幸喜氏は「ファンタジー的で心温まるコメディじゃなくて、もっと “乾いた笑い” をやりた」かったのだが、やはり意思疎通ができていなかったゆえに『総理と呼ばないで』(1997)はうまくいかなかったと『三谷幸喜 創作を語る』(講談社文庫)の中で総括する。

三谷氏が志向するのは、アメリカのテレビ『アイ・ラブ・ルーシー』(1951~1957)や『奥さまは魔女』(1964~1972)のようなシットコム、読み切り形式のドライなドタバタ喜劇であった。

「あのドラマの反省は、シットコムに対する思い入れが(脚本家の)僕にしかなかったこと。スタッフがシットコムを知らないから仕方ないんです。(…)

みんな一生懸命にやってくれたけど、現場にひとりでもシットコム・フリークの方がいれば、出来は変わったと思う。キャストにも伝わってもいなかったと思うな。みんなシットコムだとわかってなくて演出し、演じてる」

クールでばかばかしい笑いを企図したシナリオを壮大に盛り上げる方向で映像化したがために、結果的に何だかよく判らない作品が生み出されてしまったらしい。本書の聞き手の松野大介氏は「すごい事態になってたわけですね。そんな連ドラ、かつてないですよ」と応じる。

三谷氏がこだわるシットコムは、登場人物がまるで成長せず「事件が起こるけど、翌週には登場人物がみんな事件を忘れててまた同じようなことで大騒ぎする。成長したらいけない」というものであった。

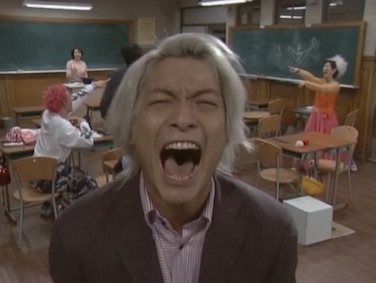

毎週30分ノンストップの舞台のようなシットコムに本格的にチャレンジした『HR』(2002)では、脚本のみならず総合演出も三谷氏が務めた。映画や舞台ならともかく分業制のテレビで脚本・演出を兼ねるのは珍しいことであろうが、演出まで手がけないと自身のテンポを徹底できないと考えたようである。定時制高校を舞台に先生と生徒たちが毎週騒動を巻き起こす『HR』は玉石混淆であまり面白くないエピソードも混じっていたけれども、筆者が瞠目したのは第6話「級長選挙」であった。クラスの級長を決めようと話し合ううちに一同は揉めて、情況は負のスパイラルに陥っていく。最後は何も解決しないまま主人公の先生(香取慎吾)がカメラに向かって絶叫するアップで終わるというもので、笑いながらその破壊的な趣向にはちょっと唖然としたものだった。この傑作エピソードに、三谷氏の乾いた資質がよく現れているように感じられる。そして翌週には、また何事もなかったかのように騒動が持ち上がる(ただシリーズ全体としては連続ドラマの要素もある)。

「(『HR』は)僕の好きなようにやらしてもらいましたけど、シットコムの条件として “登場人物が成長しない” って前提が視聴者に共感を得られなくて…。(…)こだわったのに視聴率はよくなかった。香取さん扮する先生が、決してみんなが感情移入できる役じゃなく、愛嬌はあるけどどうしようもない男だから、視聴者には、それがひっかかったみたい」

そういえば役者でも、お客さんに自分が成長する姿を見せたいというようなことを言い出す者が多いという(佐野史郎『怪奇俳優の演技手帖』〈岩波アクティブ新書〉)。

これらの他に、やはりシットコム的な『今夜、宇宙の片隅で』(1998)、コメディ大作『合い言葉は勇気』(2000)といったテレビ作品のシナリオも三谷氏は手がけている。この二作は出色の面白さであったが、やはり視聴率が低迷。氏は大河ドラマ『新選組!』(2004)や、スペシャルドラマ『古畑任三郎FINAL』(2006)などのシナリオを執筆しつつも、徐々にテレビの仕事から撤退していった。

一時ほどチケットが入手困難ではないとはいえ変わらぬ舞台の人気や映画の大ヒットからは見えにくいが、実は三谷氏は日本でシットコムを実現しようとして挫折したように思われる。現状の日本人の感性はシットコムをどこかで拒否しているのかもしれない。

ただし、まだ挑戦は終わったわけではない。「(『HR』については)満足はしていないし、やってみて初めてわかったこともある。また(シットコムを)やりたいな」と言っておられるし、「(シリアスな作品を手がけても)最終的にはまたコメディに戻るつもり」とのことで今後はどんな展開が待っているのだろうか。

![HR Vol.1 [DVD] HR Vol.1 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21MVR93E2CL._SL500_.jpg)

![HR Vol.2 [DVD] HR Vol.2 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21CWMW06MPL._SL500_.jpg)