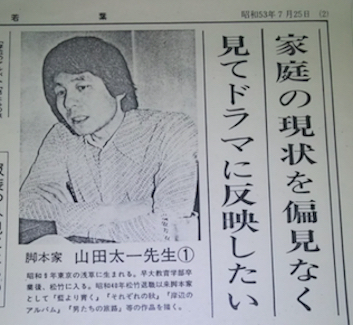

脚本家・山田太一氏の声価は、テレビ『男たちの旅路』シリーズ(1976〜1982)や『岸辺のアルバム』(1977)などによって1970年代終わりに高まった。その時期に「若葉」紙に載ったインタビューを入手したので、以下に引用したい。「シリーズ 私の “素直な心” 観」と題して素直さについての話から始まっているが、話題はそれにとどまらない。聞き手は照山智子氏が務めている(用字・用語は可能な範囲で統一した)。

( “素直な心” とは)まあ偏見のない気持ちというか心だと思います。物事とか他者に対して、偏見なく見るってこと。だけど、今の時代は複雑になっていますから素直であるってことは、非常にむずかしいことですよね。

先日、ある高校生が「私のお母さんは、私のことを全然素直じゃないっていうけれど、でも私は自分の気持ちにとっても素直に行動している。だから私は素直なんだ。」って言ってたけど、これは論理のインチキで、そんな単純なものではないと思う。

素直な心というのは、現実を出来るだけ偏見なく見つめ、そこで自分のなし得ることを、自分の知力、自分の感受性をささえにして見出していくというような意志的なものだと思う。

勉強したくないからしないというなら、何故したくないのかと偏見なく考えるという所まで行かなければいけないと思います。その結果、この勉強はやる意味がない、と考えたのならやらなくてもいい。しかし単に気分に素直などというのは素直とは関係がないし、お母さんの言うことを黙って聞くというのも素直とは縁のないことだと思う。だから、あまり精密に物事を考えない人に素直になれと言うと、人の言うことは聞けという感じになりかねないんで、ある種、危険なものがあると思います。先入観というものも恐いですね。

僕はテレビドラマを書いていますが、テレビドラマよりは小説の方が高級だという意識が、まだ日本人の中に強くあるんです。ジャンルによって、高級低級というような分け方をする。でもちょっと考えてみれば、それはジャンルの問題ではなく、映画でも傑作もあればダメなものもある。テレビでも傑作はあるし、小説でもダメなものがある。ジャンルの問題ではないですよね。それをジャンルによって何となく判断してしまうのも、僕は素直じゃないと思います。

だから、素直というのは大変むずかしいことで、何となく精密に考えないで、素直になろうとするのは、非常に恐いことだと思いますね。

現代では、立派なことを言っている人が、実はいい加減な嘘つきだなどということが、簡単に見抜けない形で、あちこちにころがっています。知的だなあという口振りの人が、実はちっとも知的じゃなくて感情的な人だったり、いわゆる有名人だから、ある程度の知性があるかと思えば全然なかったり、モラルの点でも非常に低級であったり、ということだってあります。

素直になるってことは、そういうものを見抜く力を持つことだという気もします。どうしても、服装であるとか外見であるとか、社会的な地位とかで、たちまち素直じゃなく相手を見るようになっていますから。

僕は大学を出て松竹の撮影所に入りました。大学時代、映画青年でも何でもなかったのですが、就職難で、たまたま撮影所をうけたらうかった、ということで、いわゆる監督修業みたいな世界に入ってしまったのです。それから、助監督をやりながら脚本を少しずつ書いているうちに、それが売れたりするようになった。どうも自分はこっちの方が向いているんじゃないかという気がして、あるキッカケがあってやめちゃったんです。だから大決心をしてやめるということではありませんでした。

助監督をしながら監督を見ていますと、スタッフへの対し方とか統率とか、そういう労力が大変なんです。で、僕はあまりそういうのは好きじゃないので、ちょっと向いていないという気はしていたんです。

(初対面の人と逢うのは)まあ、両方とも仕事で、最初からケンカしようと思って逢うわけじゃありませんから、そんなにむずかしいことはありません。

勿論、気に入らないことはあったりします。そんなときどこまで自分を通すか、どこで折れるか、というテクニックはあります。それはどの仕事でもあることで、ケンカするときはしなきゃならないし、もうこのスタッフとは終りだな、と思いながら言い争うこともあります。

(自分が頭に描いていたものと違った場合)断固としていつも自分の考えを持っていたとは思います。そういうときに素直に相手の気持ちばかり考えていたら、自分がなくなりますから、心が震えて恐いようなときでも、自分を励ましてケンカするようなこともありますね。

僕はいわゆるホームドラマっていうのは書いていないつもりです。

ホームドラマの中にもいろいろなものがあって、いわゆる通念ドラマですね。常識的なことばかり言って、お母さんは子どもを愛してという基本的な約束ははずさないで、プロセスの途中でケンカしたりして、最後は笑って終わるという、そういう通念ドラマは、僕は書いていないつもりです。

家庭というものは、テレビを見る多くの人にとって、非常に大きな関心の一つだと思うんです。だから、そういう関心に、真面目にこたえるというのも、テレビドラマのライターの一つの役割だと思っています。あまりにも通念ドラマが多すぎる。

実際には、親でも子どもなんか死んでしまえばいいと思っている親だっているし、面倒くさいから早く縁を切って独立してくれればいいと思っている親だっている。それに子どもだって親を愛しているとは限らないし冷たい子どもだっているんです。むしろそれが自然なのかもしれないと思うくらい。

またホームドラマは、ごはんを食べるシーンが多いって、よく非難されますね。まあ、しかし食事をするということは、誰しもすることで、それを書いちゃいけないということはない。ただ、実際にはドラマのように家族そろってニコニコと食べるなんてことは少なくなってきているでしょう。奥さんが一人でお昼も夕ごはんも食べているというケースが多いと思うんですよ。そういう寂しさみたいなものは書くべきだと思っています。

それに、子どもが小さいと女の人はどんどん交際範囲が狭くなって、隣り近所の奥さんとちょっとしゃべる位になってしまう。たったそれだけのことでもテレビのホームドラマは描いていないでしょ。

そういう今の家庭の現状みたいなものは、なるべく偏見なく見て、ドラマに反映してみようと思うし、しているつもりです。

(心がけているのは)基本的には、その人間が生き生きしているかどうかっていうことですね。ちょっと出ている人のセリフでも、ありきたりじゃなくてリアルであるように。まあ、ありきたりっていうのは、つまり先入観で書いているということですよ。そういう意味では、素直な気持ちを心がけるってことなのかもしれませんが。

でも、何といってもテレビというのはまだ歴史が浅いので、完成度の点でむずかしいと思いますけれども、僕はテレビなりの完成度みたいなものは獲得したいと思います。

何となく気楽に見ていただけたらそれでいいというんじゃなくて、一生懸命見てくれる人にも、答えうるぐらいの何かがあるようなドラマを書こうとは思っています。

以上、「若葉」1978年7月25日号より引用。